pensées philoso tendresse image centerblog vie monde background bonne roman enfants article mode divers nuit nature animal littérature sur pensée papier

Rechercher Derniers commentairesdrole

Par Anonyme, le 04.11.2019

Statistiques

Date de création : 17.08.2008

Dernière mise à jour :

30.08.2017

22 articles

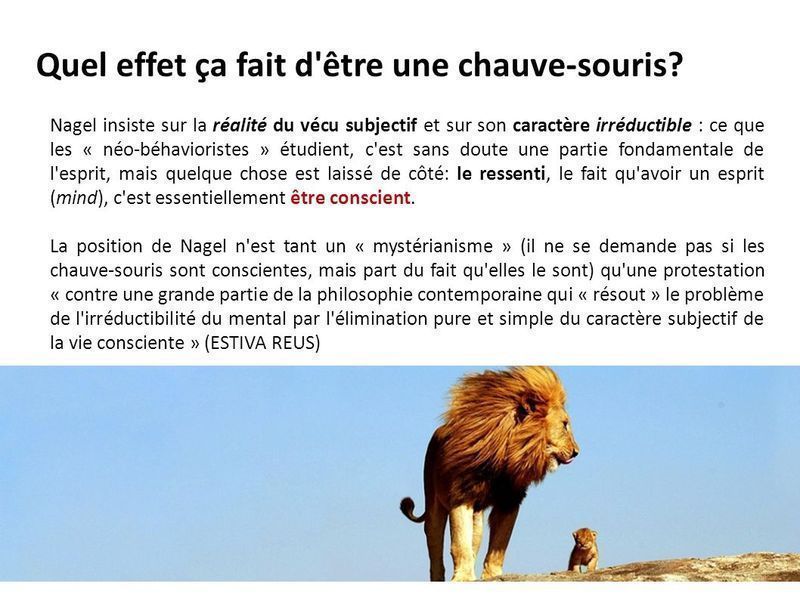

La chauve-souris de Thomas Nagel

Publié le 26/07/2017 à 00:59 par blackdognerval

La chauve-souris de Thomas Nagel

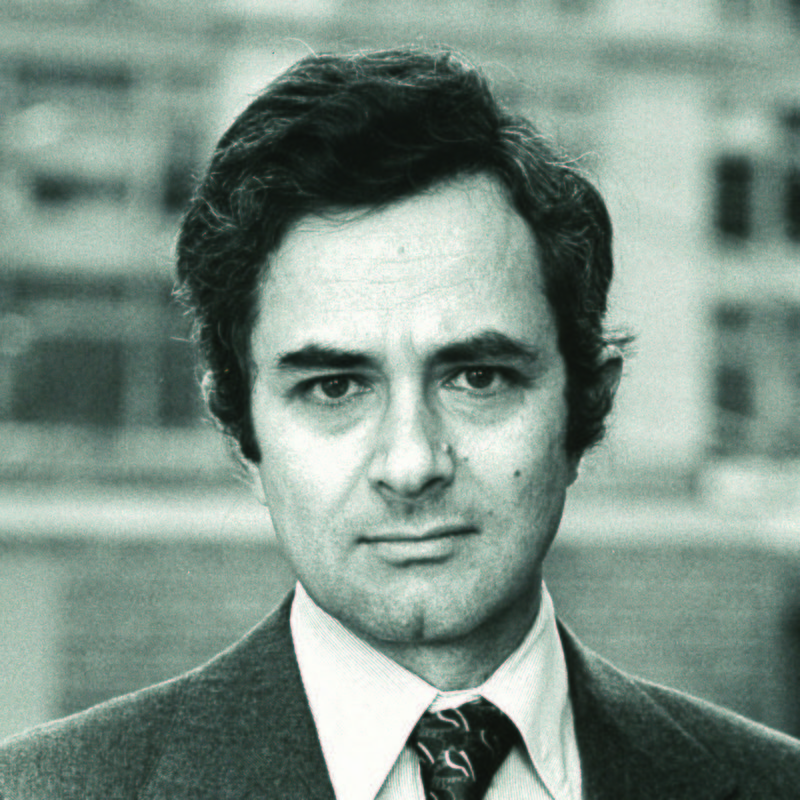

Thomas Nagel (né le 4 juillet 1937) est un professeur de philosophie et de droit à l'université de New York1.

Son article le plus célèbre

Quel effet cela fait-il d'être une chauve-souris ?,

« What is it like to be a bat ? » défend l'irréductibilité de la conscience, de l'expérience subjective, à l'activité cérébrale. Nagel a produit plusieurs contributions importantes en philosophie morale et politique. Il défend, en méta-éthique, l'existence de raisons morales impartiales.

Dans nombre de ses articles, notamment dans « What is it like to be a bat », Nagel s'attaque à l'orthodoxie dominante en philosophie de l'esprit à l'époque de leur rédaction : le physicalisme, une thèse réductionniste concernant les relations entre conscience et activité cérébrale qui préconise la réduction psychophysique, c'est-à-dire l'identification des états mentaux à des processus neurobiologiques.

Par « conscience », il faut ici entendre l'expérience phénoménale, ce que Nagel cherche à capter à l'aide de la métaphore : « l'effet que cela fait pour un organisme d'être ce qu'il est ». Il insiste sur le caractère subjectif de l'expérience phénoménale et oppose deux modes d'accès différents à la conscience :

le point de vue objectif et impersonnel de la science qui se réfère à l'activité cérébrale ou au comportement

le point de vue subjectif qui est celui du sujet de l'expérience vécue.

Avec Nagel, l'idée de subjectivité, indissociable de l'idée d'expérience phénoménale, renvoie à un mode spécifique d'accès à l'expérience par lequel elle est vécue par le sujet comme particulière au type d'organisme qu'il est, particulière à celui d'une chauve-souris si le sujet est une chauve-souris par exemple. C'est cette dimension subjective de l'expérience, spécifique à un type d'organisme, qui serait laissée de côté par la description scientifique abstraite et impersonnelle du comportement ou de l'activité cérébrale.

Pour Nagel, la subjectivité est le point de vue qu'un organisme vivant a sur le monde. Ce point de vue n'est pas nécessairement celui de l'expérience privée car il peut être partagé par les membres d'une même espèce animale. Une expérience est dite « subjective » lorsqu'elle ne peut être partagée que par un même type d'organisme, auquel est associé un certain univers mental (cf. « Subjective and Objective »). Cette position est qualifiée de « perspectivisme spécifique » car elle identifie la subjectivité à un point de vue sur le monde propre à un type d'organisme ou à une espèce animale donnée (la chauve souris par exemple).le philosophe tente de montrer les limites de l’enquête scientifique matérialiste face au caractère subjectif des phénomènes de la conscience.

« La philosophie se distingue des sciences et des mathématiques. À la différence des sciences, elle ne repose pas sur l’expérimentation ou l’observation, mais seulement sur la pensée. Et, à la différence des mathématiques, elle ne s’appuie sur aucune méthode de démonstration formelle. On la pratique en ne faisant rien d’autre que questionner,argumenter, mettre les idées à l’épreuve, concevoir de bons arguments contre celles-ci et se demander comment nos concepts fonctionnent vraiment. La préoccupation principale de la philosophie, c’est de questionner et de comprendre des idées tout à fait courantes, que nous utilisons quotidiennement sans trop y réfléchir. Un historien se posera des questions sur ce qui a eu lieu à un certain moment dans le passé, alors qu’un philosophe demandera :

Qu’est-ce que le temps ?

Un mathématicien étudiera lesrelations entre les nombres, alors qu’un philosophe demandera :

Qu’est-ce qu’un nombre ?

Un physicien cherchera à savoir de quoi sont faits les atomes ou ce qui explique la gravité, alors qu’un philosophe demandera :

Comment pouvons-nous savoir qu’il y a quoi que ce soit à l’extérieur de nos propres esprits ?

Un psychologue cherchera à savoir comment les enfants apprennent un langage, alors qu’un philosophe demandera :

Qu’est-ce qui fait qu’un mot peut signifier quelque chose ?

N’importe qui peut se demander si c’est mal de se faufiler sans payer dans une salle de cinéma, mais un philosophe demandera :

Qu’est-ce qui rend une action bonne ou mauvaise ?».

Peut-on saisir l’expérience d’un chiroptère en plein vol ? Impossible, selon le philosophe américain qui combat la prétention de la science à vouloir tout expliquer.

La chauve-souris vole la nuit sans la moindre difficulté : elle émet dans l’obscurité des cris comportant des ultrasons qui sont réfléchis par les objets de son environnement ; elle en capte l’écho et « voit » jusqu’aux plus petits obstacles qui l’entourent. Les humains ont du mal à se faire une idée juste de ce sens de l’orientation dont elle est dotée.

Cette difficulté inspira, en 1974, à Thomas Nagel (né en 1937) la question suivante : quel effet cela fait-il d’être une chauve-souris ? Elle donna son titre à un essai (paru en français dans Questions mortelles, PUF, 1983) qui devint l’un des articles philosophiques les plus influents de ces dernières décennies.

Ne nous méprenons pas : Nagel n’encourage personne à s’accrocher à une branche et à explorer les airs tel Batman. Il ne s’agit pas pour lui, en tant que philosophe, de se demander ce que cela fait à un humain d’être une chauve-souris, mais bel et bien à une chauve-souris d’être une chauve-souris ! Le raisonnement de Nagel est en effet le suivant : la plupart des scientifiques, et les naturalistes en particulier, affirment qu’ils pourraient, grâce à leurs mesures et leurs appareils, tout expliquer, en principe, de ce qui, dans le monde, peut être expliqué. Or, quand bien même les biologistes et les physiciens rassembleraient toutes les données anatomiques, matérielles et donc objectives sur les chauves-souris, il resterait quand même une chose dont ils ne pourraient absolument rien dire : ce que sont les expériences subjectivement vécues par les chauves-souris. Nagel affirme par conséquent qu’il existe dans le monde des phénomènes qui ont un suprême degré de réalité et qui n’en échappent pas moins aux descriptions que nous proposent les sciences de la nature aujourd’hui. Or les expériences vécues – qu’il s’agisse de celles des chauves-souris ou des nôtres –, n’est-ce pas ce qu’il y a tout simplement de plus réel ?

Curieusement, ce n’est pas un scientifique qui a donné la réplique à Thomas Nagel mais un écrivain. Dans son roman Elizabeth Costello (Seuil, 2006), le Sud-Africain, prix Nobel de littérature en 2003, J. M. Coetzee, polémique avec Nagel par la bouche de son héroïne. Certes, explique la romancière (imaginaire) Elizabeth Costello, lors d’une conférence, nous avons du mal à nous imaginer ce que pourrait être la perception du monde à travers un sonar. Pourtant, nous autres humains avons en commun avec l’ensemble du monde animal évolué d’être des « corps-esprits » immergés dans un même monde.

Le fait de se trouver chacun à des ramifications diverses du fleuve de la vie, sur la même planète, nous rapproche suffisamment pour que divers sentiments se communiquent d’une espèce à l’autre (la peur, le désir, la colère, la tendresse, etc.). Des passerelles, des complicités et des domestications sont possibles.

Bien sûr, aucun scientifique ne répondra de façon convaincante à la question : quel effet cela fait-il d’être une chauve-souris ? Mais un grand romancier pourrait s’en emparer et relever ce défi. N’est-ce pas ce qu’a fait Kafka avec La Métamorphose, en coulant son personnage Gregor Samsa dans le corps d’un « monstrueux insecte » ?

09/07/2012 Par PATRICK SPÄT et ALEXANDRE LACROIX

Traduit par CHRISTIAN BOUCHINDHOMME philomag